...Время относится ко мне, а не я ко времени. Если любишь жизнь, нужно ценить время, ведь время и есть жизнь

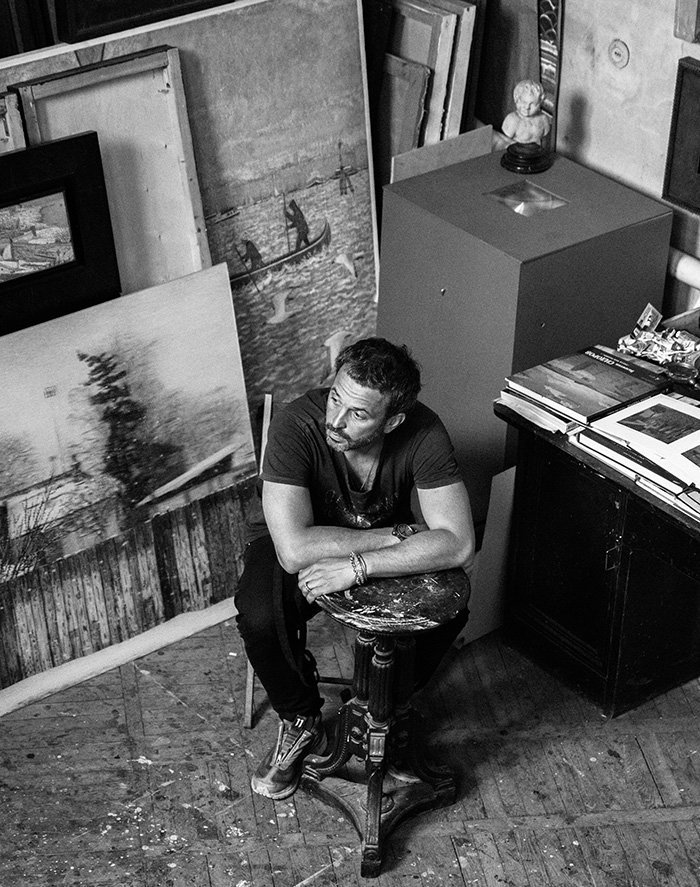

Никита Макаров — востребованный художник, современный представитель московской академической школы живописи. Его творческий путь — диалог о прошлом, который разворачивается в настоящем на разных языках художественной выразительности.

Первую известность художнику принесли городские пейзажи и ландшафтные виды — застывшие эмоции и впечатления от увиденного в путешествиях по Европе и российской глубинке, написанные темперой на деревянной основе. Традиционная техника средневековой живописи поразительным образом пересеклась с наследием представителей французского постимпрессионизма и американского модернизма — Пьером Боннаром, Жоржем Сера, Эдвардом Хоппером, другими. Работы выставлялись в ГМИ им. Пушкина, МУАРе, ММОМА, галереях Нью-Йорка и Парижа — сегодня находятся в частных коллекциях.

Несколько лет назад Никита Макаров интуитивно предугадал возрождение интереса к декоративно-прикладному искусству, обратив форму своего творческого высказывания в трехмерные керамические произведения. В 2021 году художник создал собственный бренд изделий из керамики – Makarov Ceramics.

Коллекция «Таинственный лес» стала первой масштабной серией работ Никиты Макарова в керамике. В ней художник воспроизводит героев собственной фантастической мета-вселенной. В центре художественной практики Никиты — визуальные аллюзии на мифы и образы древних культур, средневековые сказания и сюжеты традиционного русского искусства, синтез которых рождает замысловатые формы персонажей вымышленного леса. За два года работы над коллекцией Никита Макаров создал более 100 уникальных произведений, представленных на ведущих ярмарках и в частных собрания коллекционеров.